2018/07/10

【初心者大歓迎!ギタリストのための初級音楽理論①】ト音記号から曲のKeyを導き出す方法

【初心者大歓迎!ギタリストのための初級音楽理論①】

初心者ギタリストのための音楽理論講座⁉

ギターという楽器は、通常の楽譜が読めなくっても手っ取り早く始めることが出来ます。

ギターを演奏する上で、通常の音符よりもわかりやすい数字でポジションを示したタブ譜を読めば理論がわからなくってもギターを弾くことが出来ます。

しかし初歩の段階ではそれでも満足できますが、なんだかんだでギターを続けていくと音楽理論の必要性を感じるようになってきますよね……。

バンドやセッションなんかで、他の楽器陣と話をしている時に、やはりキーボード奏者は譜面や音楽理論に強い人が多いです。

そしてコード演奏をしないベーシストの方が、コード演奏するギタリストよりも譜面に強い!なんてことよくある気がします⁉

これは僕の実体験です。(笑)

僕もどちらかって言うと、音楽理論や譜面に疎い、感覚で弾くタイプのギタリストです。

ただとっさのアドリヴや演奏中の構成間違いなんかを上手く乗り越える際には、理論派よりも感覚派の方が上手く対応できたりします。

でもやはり理想は、音楽理論や譜面に強くって、更に感覚も研ぎ澄まされた演奏が出来るに越したことはないですよね!

そんなわけで、大して音楽理論に強くない僕が、あえて音楽理論のお役立ち情報を書いてみます。(笑)

なので初心者向けです。

でも初心者向けだからこそ意味があると思います。

上級者の方が今更、理論をネットで検索する必要ないでしょうから。

逆の立場で、僕がギター初心者の頃は、今みたいにネットが発展していなくって、スマホでいつでもどこでも見れる状況はありませんでした。

その頃に、もっとギタリスト目線でわかりやすい音楽理論を気軽に読める環境があればよかったのになぁ~……という自分の若い頃の悩みをこのブログで解決したいと思い、今回から【初心者大歓迎!ギタリストのための初級音楽理論】シリーズを始めてみます。

最も基礎的な内容をギタリスト目線で、ギター弾きにとってわかりやすいように書いてみます。

なのでこれからギターを始めた方や、ギターを始めたけどよくわかんないなぁ~って方のお役に立てれば……と思います。

今回は、僕もギターやり始めの頃はなんとなく耳コピして適当に「この曲のKeyは、これかな?」って感じだったのを、ちゃんと譜面から導け出せるようにしたいと思います。

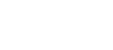

ト音記号から曲のKeyを導き出す方法

楽譜からその曲のKeyを導き出す方法です。

やはりKeyがわからないことにはアドリヴ演奏は出来ませんからね……。

ジャズとか少し複雑な楽曲構成になってくると、耳コピだけでKeyを導き出すにはよっぽどの才能とセンスが必要な気がします⁉

少なくとも僕には無理でした……。(笑)

なので楽譜を見て、簡単にKeyを導き出す方法を今回は載せてみたいと思います。

通常の楽譜には「ト音記号」が必ず五線譜の左側に記載されていると思います。

そのト音記号を読み解くと、その楽曲の主となるKeyが導け出せます。

せっかくなんで、その法則を画像にしてまとめてみましたので下記をご参照ください。

譜面上のKeyは、ト音記号の横にある調合の♯と♭の数で表されます。

法則なしのKey=CとKey=Fはそのまま覚えて下さい。

何も調合ないのが、一番基本となる「ド」の音のKey=Cなんでわかりやすいと思います。

♭いが1つの場合は、Key=Fです。

そして♯の数によってKeyが示されている場合は、「♯系の場合、一番右の♯より1音上がKeyとなる。」です。

♭の数によってKeyが示されている場合は、「♭系の場合、一番右の♭から1つ手前の音がKeyとなる。(ただし♭をつける)」です。

もちろんその調合のある個所は、その楽曲の中では常に♯及び♭が付きます。

例えばKey=B♭の場合は、「ミ」の音と「シ」の音は♭です。

ギタリストにわかりやすく変換しますと、この楽曲で出てくるEとBの音は、E♭とB♭になります。

これさえわかっていれば、バンドやセッションでピアニストやベーシストが「この曲のKeyは、D♭だなぁ~!」と譜面を見て話している際に……「え??何でまだ演奏してないのにわかるの??」ってギタリストだけ置いてけぼりにならなくって済みます!(ちなみにこれは僕の実体験です。お恥ずかしい……笑)

というわけで、自分のカンニング用にも今回のこの記事を書きました。(笑)

出来れば上記の画像をDLして使うのではなくって、こちらのこのブログ記事をブックマークして、必要な時にスマホで確認する使い方をしていただければ幸いです。

それでは、今回は「初心者ギタリストのための音楽理論講座 – ト音記号から曲のKeyを導き出す方法」でした。

また次回もわかりやすくって便利な情報を発信していけるようにしたいと思います。

他に関連するお勧め記事